Der Lebensraum des Moselapollo

Das Landschaftsbild des unteren Moseltals ist geprägt von teils sehr steilen Felsstrukturen inmitten einer beeindruckenden Weinkulturlandschaft. Die Mosel, die in den Vogesen entspringt, fließt in diesem Abschnitt zwischen den Mittelgebirgslandschaften Eifel und Hunsrück im nördlichen Rheinland-Pfalz. Nur wenige Kilometer später mündet sie in den Rhein. Die von der Sonne begünstigten Hänge wurden schon zu Zeiten der Römer als Weinanbauflächen kultiviert. Trockenmauern zwischen und unterhalb der Felsen sind seither charakteristisch für diese Region. Gesäumt wird das Bild unter anderem von Eichen- und Hainbuchenwäldern, die sich in die vielen Seitentäler ausweiten.

Die Heimat des Moselapollos liegt zwischen den Orten Bremm und Winningen.

Neben der offenen Landschaftsstruktur sind es die besonderen Klimaverhältnisse, die der Moselapollo hier genießt. Das mediterrane Klima in den südexponierten Bereichen kommt dem sonnenliebenden Schmetterling zugute. Durch die dunklen Felsen steigen die Temperaturen schnell an. Diese braucht er, um sich in die Lüfte schwingen zu können.

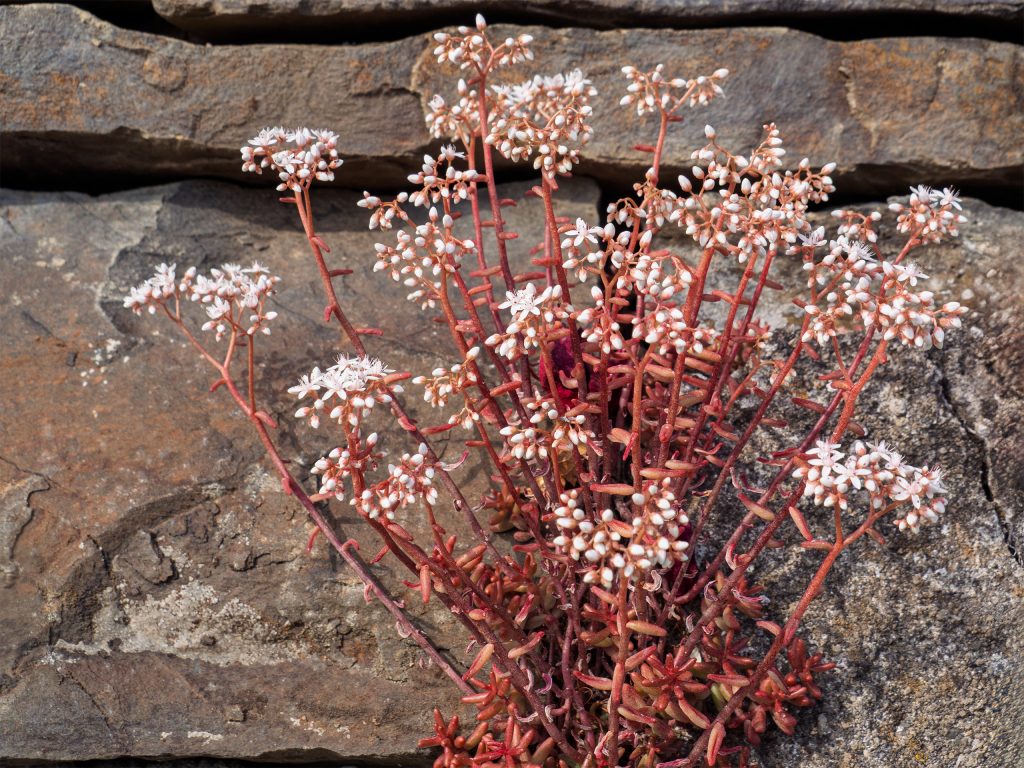

Maßgeblich für den Apollofalter ist jedoch, dass diese besondere Landschaftsform obendrein große Bestände des Weißen Mauerpfeffers (Sedum album) aufweist. Als Futterpflanze für die gefräßigen Raupen ist er die Grundlage dafür, dass der Moselapollo in dieser Region seine Heimat hat.

Nahrungsquellen der Falter und Raupen

Die bevorzugten Nektarpflanzen des Moselapollos sind die Skabiosen-Flockenblume (Centaurea scabiosa) und die Kartäusernelke (Dianthus carthusianorum). Daneben wird auch der Echte Dost (Origanum vulgare) gerne angenommen, sofern er zur Flugzeit des Falters schon in der Blüte steht. Ebenso gehören Disteln zu den gern genutzten Nektarquellen des Schmetterlings. All diese Pflanzen blühen im Lebensraum des Apollofalters während dessen Flugzeit. Er fühlt sich allein schon von deren violettblauen Farben magisch angezogen. Daneben werden die Blüten der Weißen Fetthenne (Sedum album) auch nicht verschmäht. So steht diese typische Pflanze der Weinberge nicht nur als Futterpflanze der Raupen, sondern während der Blüte auch dem Falter zur Verfügung.

Die Lebensweise des Mosel-Apollofalters

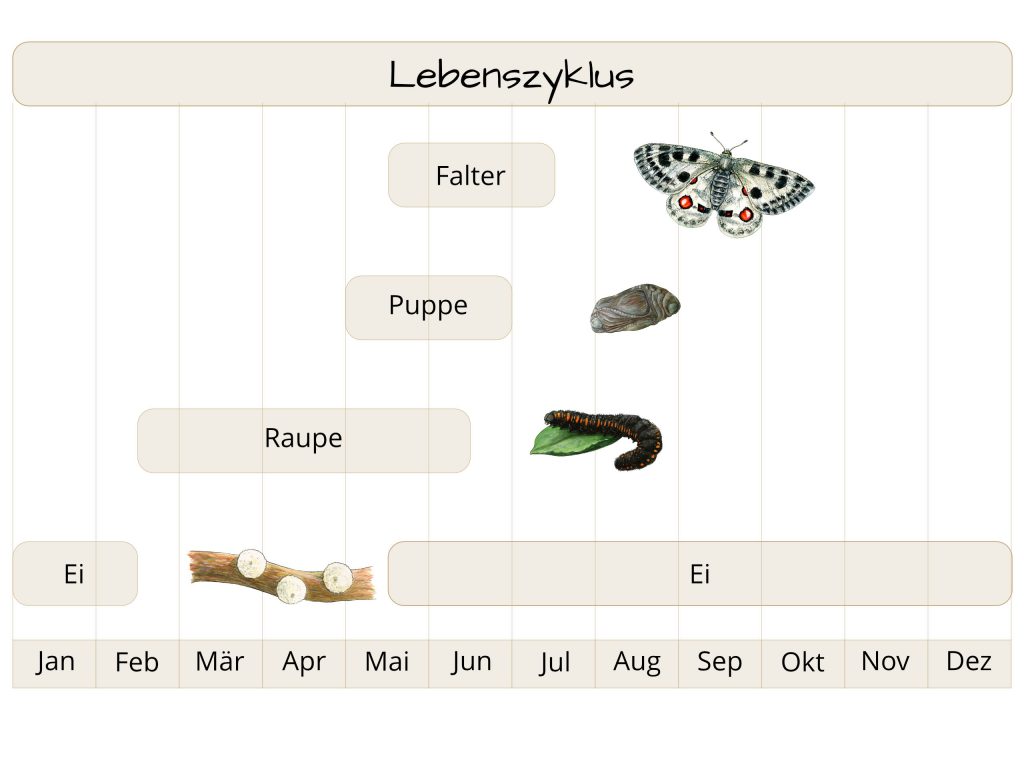

Die Eier

Das Leben des Apollofalters beginnt als Ei, das von den Weibchen zwischen Mitte Mai und Ende Juli an Felsen und Bruchsteinmauern, seltener an Pflanzenstängeln abgelegt wird.

Bei optimalen Bedingungen legt das Weibchen nach der Begattung etwa 150 Eier im Laufe ihres 2–4-wöchigen Lebens. Dabei fliegt sie, ohne große Strecken zu absolvieren, die Felsen und Bruchsteinmauern nach geeigneten Eiablageplätzen ab. In der Regel achtet das Weibchen darauf, dass sich die Futterpflanzen der Raupen in der Nähe befinden. Glücklicherweise ist der Bestand an Weißer Fetthenne (Sedum album) noch ausreichend vorhanden.

Eine hohe Quote an erfolgreicher Eiablage ist unter anderem vom Angebot an Nahrung abhängig. Sind genügend Futterpflanzen da, an denen das Weibchen Energie aus dem Nektar tanken kann, ist es in der Lage Eier nachzuproduzieren. Desweiteren spielen die Wetterbedingungen eine Rolle. Apollofalter fliegen nur bei Sonnenschein und ab einer bestimmten Temperatur. Falls es in der Flugsaison unbeständig, oft regnerisch und kühl sein sollte, fehlt es schlichtweg an Zeit, alle Eier abzulegen. Das Weibchen verbringt dann zu lange abwartend in der schützenden Vegetation.

Die Raupen

Eine lange Zeit ist seit der letzten Flugperiode der Falter im Jahr zuvor vergangen. Seit etwa 10 Monaten liegt die kleine Eiraupe nun schon vollentwickelt in ihrem schützenden Ei und hat darin überwintert. Die ersten warmen Sonnenstrahlen im Februar bringen die Raupe dazu, an ihrer Eihülle zu knabbern. Sind die Bedingungen richtig, beginnt die Schlupfphase. Die Apolloraupen verlassen ihre schützende Eihülle und werden sich fortan fast ausschließlich dem Fressen der Fetthenne zuwenden. Während dieser Zeit, die etwa 60 – 70 Tage beträgt, häuten sie sich viermal.

Eine sehr seltene Beobachtung im Freiland: Das Schlüpfen einer Apollofalter-Raupe im Februar 2022 in ihrem Lebensraum in der Nähe von Winningen.

Gut geschützt in ihrem Ei hat die Raupe überwintert. Die frühlingshaften Sonnentage um die Monatsmitte Februar haben die steilen Felswände sehr gut erwärmt. Die sogenannte Eiraupe hat sich ein kleines Loch geknabbert und windet sich ins Freie. Unmittelbar danach beginnt die Suche nach der Futterpflanze. Die winzige Raupe orientiert sich von einem Felsvorsprung aus und scheint zu schauen, welches der kürzeste Weg zur nahegelegenen Fetthenne ist.

Die Puppen

Während in der umliegenden Umgebung die Natur Fahrt aufnimmt, steht der letzte Schritt innerhalb der Entwicklung zum Schmetterling bevor. Anfang Mai zieht die Raupe sich in die Bodenvegetation zurück und spinnt sich lose ein, um sich auf die Verpuppung vorzubereiten. Der nächste Schritt ist ein Kraftakt. Die Verwandlung der Raupe in die Puppe und darin zum Schmetterling. Nach etwa zwei bis drei Wochen ist die sogenannte Puppenruhe beendet und der fertig entwickelte Falter startbereit.

Die Falter

Die Natur hat es so eingerichtet, dass die Männchen wenige Tage vor den Weibchen schlüpfen. Nachdem sie aus der Puppe geschlüpft sind, verweilen sie solange in der Vegetation, bis ihre Flügel vollständig ausgebreitet und getrocknet sind. Dann sind sie startbereit zu ihrem ersten Flug. Ganz leicht und majestätisch fliegen sie entlang der steilen Felswände, immer auf der Suche nach frisch geschlüpften Weibchen, um diese zu begatten. Dabei legen sie auch schon einmal längere Strecken zurück. In der Regel patrouillieren sie aber in einem abgesteckten Radius. Meist ist es ein Felsbereich, der nur verlassen wird, um ein neues Gebiet zu erkunden.

Und alles beginnt von vorne

Die vier extrem unterschiedlichen Stadien der Entwicklung sind perfekt an ihre jeweilige Umgebung angepasst. Dennoch gibt es viele störende Faktoren. Wie immer in den vergangenen Jahren bleibt zu hoffen, dass die Entwicklung der nächsten Generation vom Ei über die Raupe und die Puppe bis zum nächsten Start der Apollofalter im darauffolgenden Mai ohne Probleme verläuft und dass er die Herausforderungen durch den fortschreitenden Klimawandel und die Lebensraumveränderungen meistert.

Möge uns der Apollofalter erhalten bleiben und jedes Jahr aufs Neue erfreuen!