Merkmale und Entwicklung des Apollofalters

Der Mosel-Apollofalter (kurz Moselapollo) ist eine Unterart des Roten Apollos (Parnassius apollo) und wird, wie weitere in Europa bekannte Unterarten, in die Familie der Ritterfalter eingeordnet.

Die Ritterfalter gehören weltweit zu den schönsten und größten Tagfaltern. In Deutschland finden wir nur vier dieser bewundernswerten Schmetterlingsarten. Neben dem Roten Apollofalter sind das der Schwarze Apollofalter (Parnassius mnemosyne) sowie der Schwalbenschwanz (Papilio machaon) und der Segelfalter (Iphiclides podalirius).

Die drei Ritterfalter des Moseltals

Durch das begünstigte Klima und den besonderen Lebensraum entlang der Moselberge besteht die Wahrscheinlichkeit, dort gleich drei Ritterfalter zu beobachten.

Merkmale des Moselapollos

Das Erscheinungsbild des Moselapollos ist im wesentlichen strahlendweiß bis cremeweiß mit schwarzen Zeichnungen, die sich insbesondere am oberen Flügelrand der Vorderflügel als eine Reihe auffallender Flecken darstellen. Die vorrangig weißen Schuppen laufen zum seitlichen Flügelrand aus, so dass die Flügel dort transparent und zart durchscheinend sind.

Die typischen Merkmale für den Moselapollo sind die kleinen weißen Stellen an der Flügelbasis (1) und die vier markanten nierenförmigen Augenflecken auf der Fläche der Hinterflügel (2).

Die unverwechselbaren optischen Besonderheiten haben sich im Laufe der Zeit ausgebildet, nachdem sich durch Abspaltung einer Population eine eigenständige Art entwickelt hat.

Die Vorderflügel überdecken die Hinterflügel

Wenn die weich gerundeten Vorderflügel nicht in Gänze geöffnet sind und einen großen Teil der Hinterflügel verdeckt, zeigt sich der Moselapollo eher schlicht, aber sehr elegant.

In dieser Stellung offenbart der Schmetterling die Verwandtschaft zum Schwarzen Apollo (Parnassius mnemosyne), der ähnlich gezeichnet ist, aber keine roten Augenpunkte trägt.

Die Flügel sind weit geöffnet

Zeigt der Falter auch seine Hinterflügel, kommen die charakteristischen Augenflecke – die Besonderheit des Falters – zum Vorschein.

Auf jeder Seite leuchten zwei signalrote Punkte umrahmt von einem schwarzen Rand. In der Basis ist ein kleiner weißer Kern. Die Form dieser beeindruckenden Augenflecke ist beim Moselapollo nicht rundlich sondern nierenförmig.

Die Augenflecken dienen als Warnzeichen und signalisieren die Giftigkeit des Falters, um einen Angriff von Fressfeinden zu vermeiden. Die Giftstoffe stammen von der Weißen Fetthenne, der Nahrungspflanze der Raupen.

Obwohl er mit einer Flügelspannweite von 65 bis 75 mm zu den größten Tagfaltern in Deutschland zählt, wirkt er leicht und grazil.

Die Oberseite und die Unterseite des Moselapollos im Vergleich

Oberseite

Die Zeichnung der Oberseite weist auf den Vorderflügeln keine Rotanteile auf. Schwarze fleckenartige Zeichnungen am oberen Rand auf kalkweißem Grund stehen im Fokus. Diese und die grauen Schattierungen sind bei allen Tieren unterschiedlich und machen jeden Falter einzigartig.

Das gleiche gilt für die Hinterflügel. Die vier markanten Augenflecke sind in feinen Variationen eine Besonderheit jedes einzelnen Falters.

Unterseite

Die Vorderflügel sind auf den Unterseiten ähnlich gezeichnet wie die Oberseiten.

Auf den Unterseiten der Hinterflügel gesellen sich hingegen weitere rote Flecken besonders in der Nähe der Flügelbasis zu den Hauptaugenflecken. Durch diese zusätzlichen Muster, die in der Anordnung und Farbintensität variieren, wirkt der sonst schwarz-weiß gezeichnete Falter im Seitenprofil vergleichsweise bunt.

Die Geschlechtsunterschiede

Beim Apollofalter ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern (Sexualdimorphismus) im Vergleich zu manchen anderen Schmetterlingsarten verhältnismäßig wenig ausgeprägt und zeigt sich vor allem in der Größe und der Flügelzeichnung. In der Regel ist das Weibchen größer als das Männchen.

Aufgrund von folgenden optischen Merkmalen lassen sich die Geschlechter recht gut unterscheiden.

Das Männchen

Der Körper, insbesondere der schlanke Hinterleib, ist beim Männchen dicht behaart. Ein verlässliches Erkennungszeichen, um die Geschlechter voneinander zu unterscheiden.

Das gesamte Erscheinungsbild ist im Vergleich zum Weibchen auffallend weißer und strahlender, was sich insbesondere im Bereich der Hinterflügel bemerkbar macht. Schon von Weitem betrachtet hebt sich der Falter von der kargen Felsstruktur ab.

Das Weibchen

Der Körper des Weibchens ist demgegenüber kaum oder nur sehr spärlich behaart, dafür aber stämmiger und rundlicher.

Nicht nur die Flügel, vielmehr der gesamte Eindruck der Moselapollo-Weibchen erscheint dunkler, was an den deutlich höheren Anteilen an grauen Schuppen liegt.

Die Sphragis

Bei diesem Weibchen erkennt man gut am Ende des Körpers die sogenannte Sphragis.

Nach der Paarung versiegelt das Männchen die Geschlechtsöffnung mit einer wachsartigen Substanz. Die Sphragis schützt das Weibchen wie ein „Keuchheitsgürtel“ vor weiteren Begattungsversuchen. Weibchen mit Sphragis sind für die männlichen Artgenossen eindeutig als begattete Tiere zu erkennen und können sich folglich ungestört der Eiablage widmen.

Die Entwicklung vom Ei zum Falter

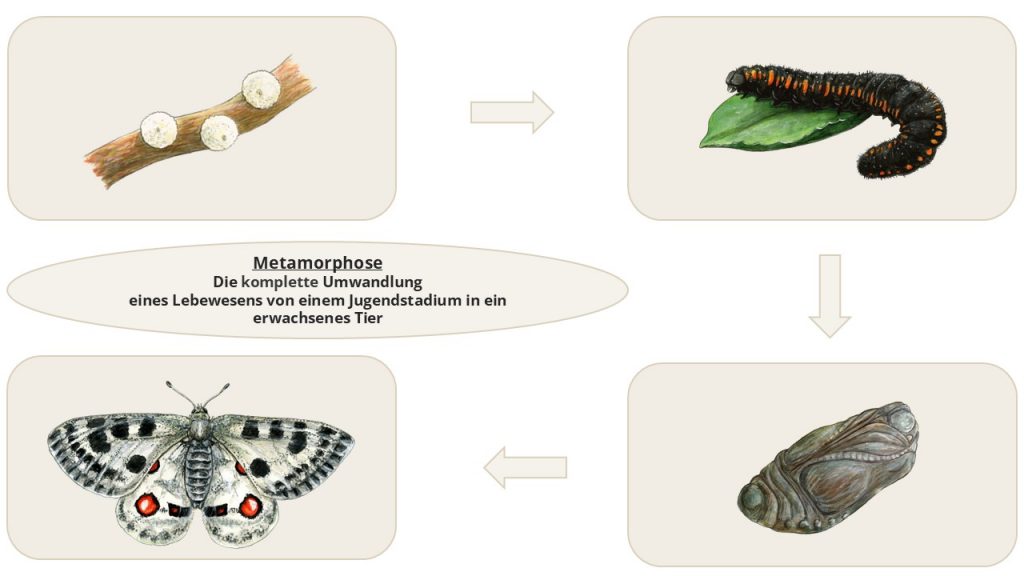

Vom Ei über die Larve zur Puppe bis hin zum Erwachsenenstadium, die sogenannte Imago, durchläuft auch der Moselapollo wie alle anderen Schmetterlinge eine vollständige Metamorphose. All diese Verwandlungsphasen bergen Risiken und sind sehr anstrengend für das Tier.

Das Apollofalter-Ei

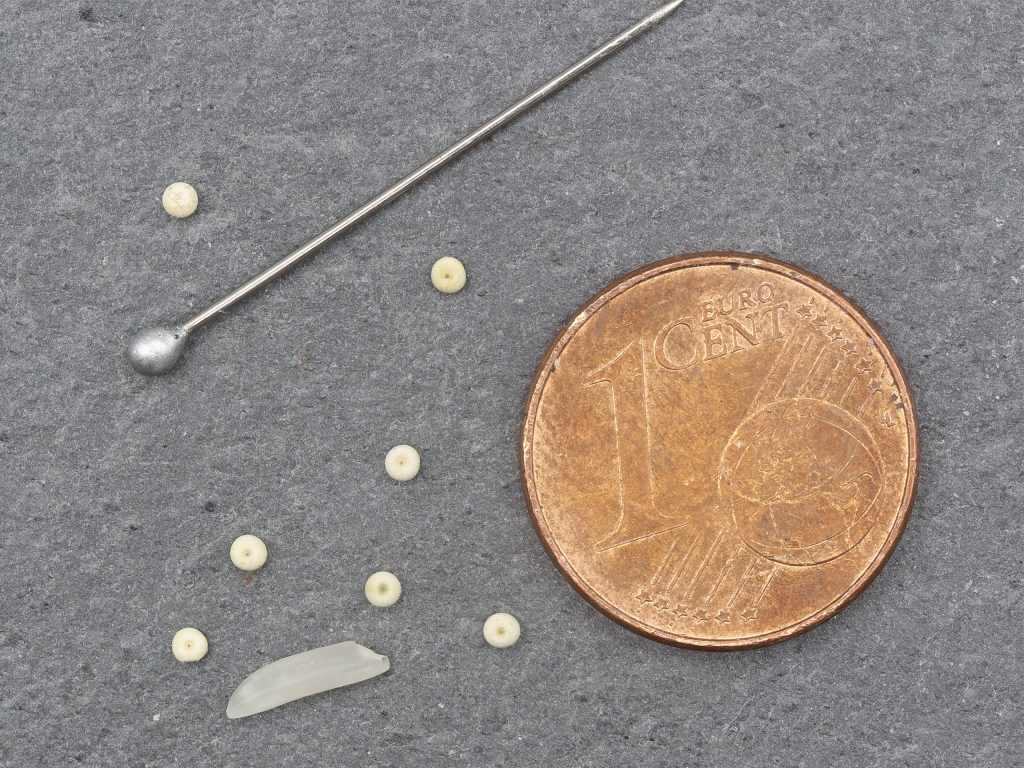

Die Eier des Moselapollos sind weiß und mit einem Durchmesser von etwa 1,5 bis 1,7 mm ungefähr stecknadelgroß. Die Form ist rundlich und etwas abgeflacht. Die Oberfläche hat eine körnige Struktur. Schon nach wenigen Tagen reift darin eine kleine Raupe heran. Das Apollofalterei ist über den Sommer, den gesamten Herbst und den halben Winter starken Temperaturschwankungen und allen möglichen Wetterereignissen ausgesetzt. Durch die robuste und hartschalige Hülle ist die vollständig entwickelte Raupe bis zum Schlüpfen im darauffolgenden Frühjahr gut geschützt.

Die Apollofalter-Raupe

Die Grundfärbung der Apolloraupe ist in allen fünf Larvenstadien samtig schwarz und sie trägt ein spärliches, kurzes Haarkleid. Direkt nach dem Schlüpfen aus dem Ei ist die Raupe winzig und ein richtiges Leichtgewicht. Zu dieser Zeit hat sie kleine silbergraue Punkte. Wenig später entwickeln sich zwei auffällige orangefarbene Fleckenreihen entlang beider Körperseiten. Eine ausgewachsene Raupe hat sich bis kurz vor der Verpuppung viermal gehäutet und ist zu einem Vielfachen der ursprünglichen Größe herangewachsen.

Die Apollofalter-Puppe

Die Umwandlung von der Raupe zur Puppe ist die kritischste Zeit der Metamorphose. Einflüsse von Außen und auch die anstrengende Körperwandlung selbst, bei der im Inneren des Kokons große Veränderungen stattfinden, bergen allerlei Risiken. Während dieses Prozesses wandelt sich die gesamte Gestalt des Tieres. Aus einer Raupe, die ihr Dasein kriechend auf dem Boden verbracht hat, wird ein Schmetterling, der fortan durch die Lüfte fliegt. Innerhalb von etwa 2-3 Wochen werden Organe teils vollständig abgebaut oder umgebildet. Ein anderes Wesen entsteht.

Das Schlüpfen des Falters

Nachdem die Entwicklung abgeschlossen und der Schmetterling bereit ist, kündigt ein leises Knacken den Austritt aus der Puppe an. Jetzt ist viel Schubkraft des Falters erforderlich, um die Hülle weit aufzusprengen. Schnell lässt er die Enge hinter sich und klettert an den höchstmöglichen Punkt in seiner Umgebung. Das ist oft ein Pflanzenstängel. Hier krallt er sich fest und beginnt mit dem kräftezehrenden Aufpumpen der Flügel. Anfangs sind diese nass und schimmern grün-gelblich. Ein paar Tropfen Feuchtigkeit können durchaus austreten und am Flügelrand glitzern. Immer wieder hält der Falter inne, um Kraft zu schöpfen. Der Prozess wechselt zwischen Ruhe und Anstrengung bis zur vollständigen Aushärtung der Flügel. Dann steht dem ersten Flug nichts mehr im Wege!

Bis hierher geschieht die Entwicklung meist im Verborgenen und außerhalb der menschlichen Wahrnehmung. Jetzt ist die Bühne frei und der Schmetterling hat seinen Auftritt! Entlang der Felsen kann man ihn bei seinem anmutigen Flug beobachten!

Der Moment ist gekommen! Ganz konnte dieses Weibchen die Puppenhülle noch nicht abstreifen und ein kleiner Rest von der Puppe schmückt den frisch geschlüpften Schmetterling. Nachdem die noch stark zusammengefalteten Flügel vollständig geöffnet und ausgehärtet sind, schwingt sich der Moselapollo in die Lüfte und der Zyklus beginnt von vorne.